|

Territori fragili e rasegnati?

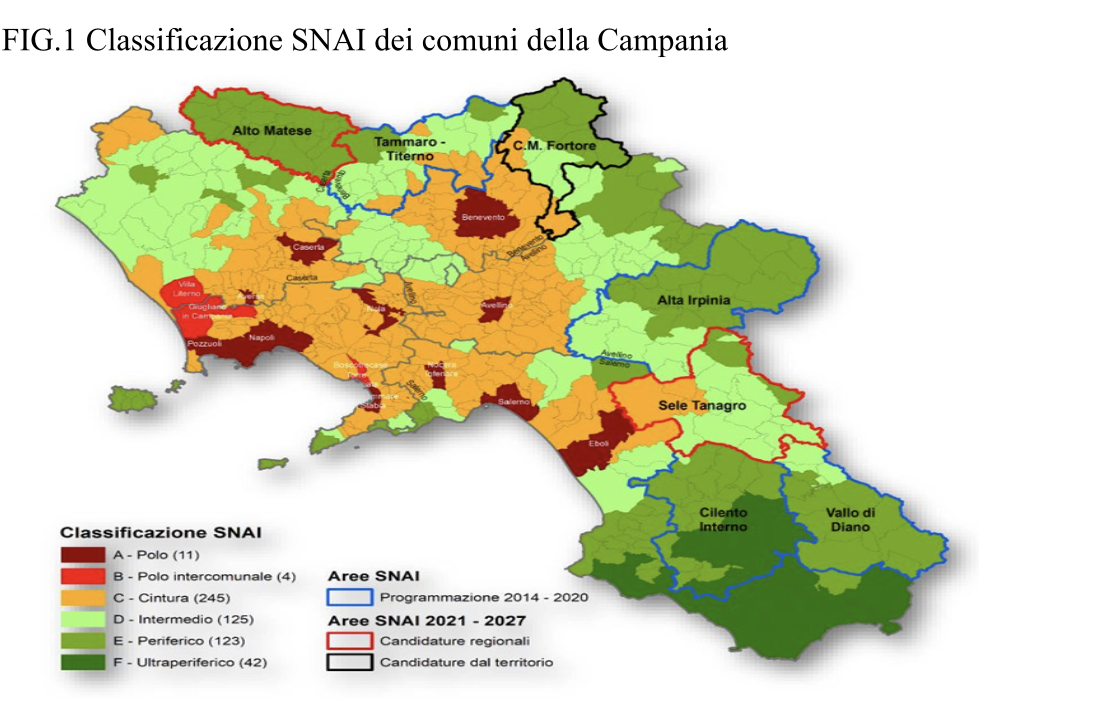

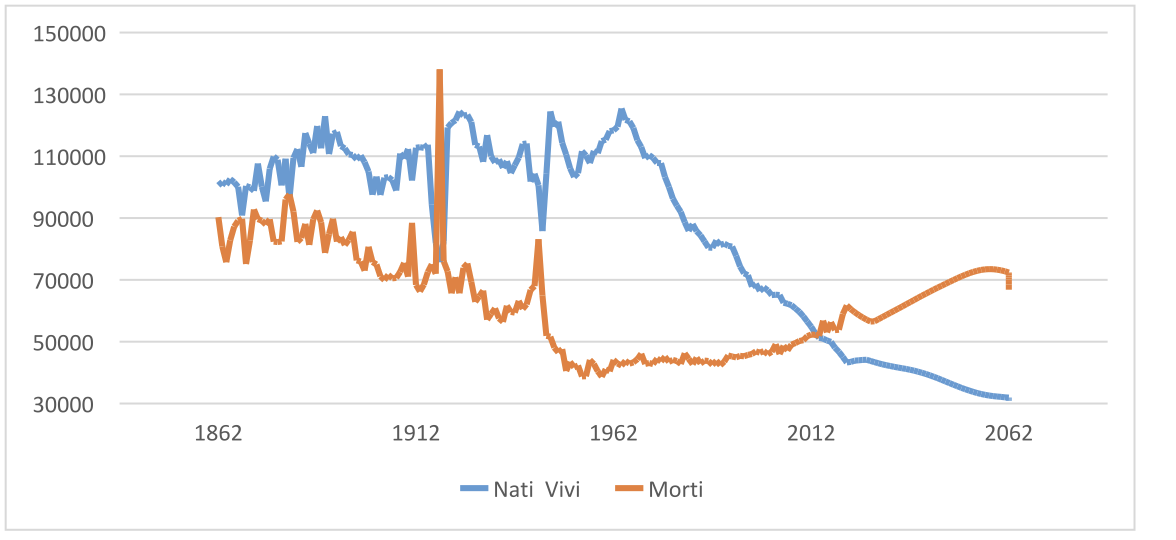

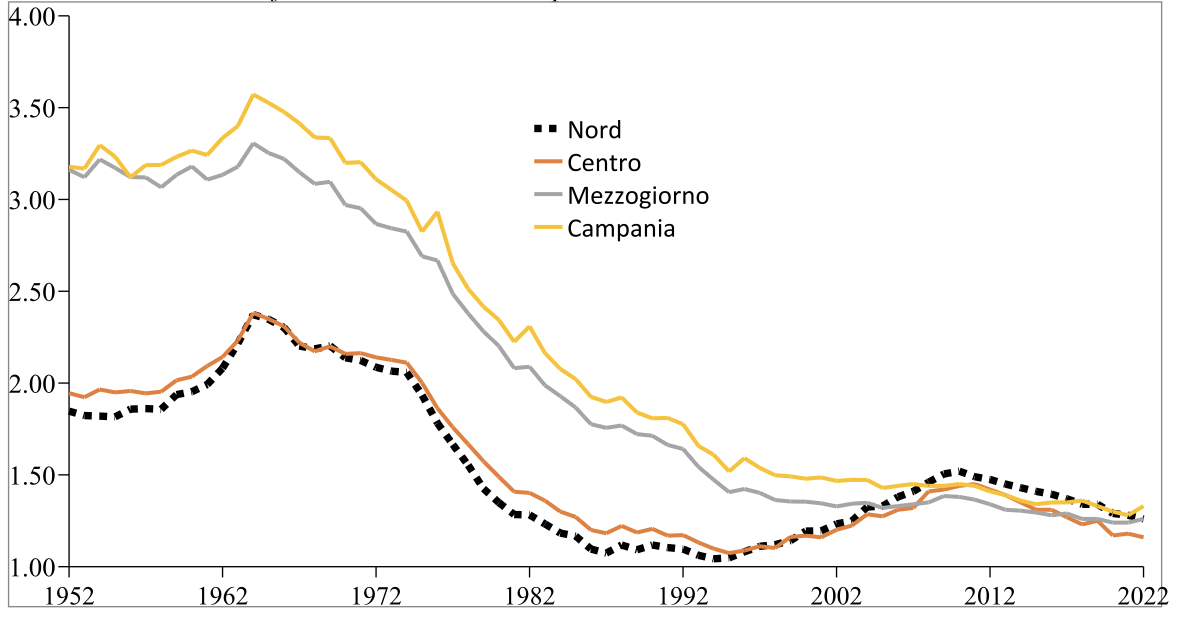

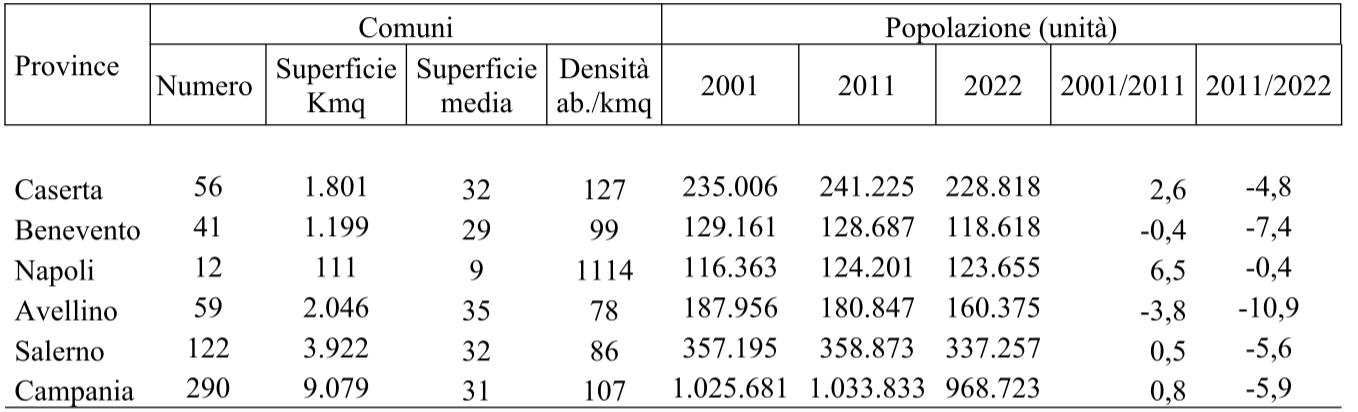

Delio Miotti consigliere economico SVIMEZ Introduzione Le aree interne coprono quasi i tre quinti del territorio del Paese e ospitano oltre un quinto della popolazione residente. Sono aree distanti dai centri di erogazione dei servizi essenziali quali l’istruzione, la sanità e la mobilità e, riflettendo la struttura e la morfologia del nostro paese, presentano tra loro una forte eterogeneità. Ciò che le accomuna è però il forte spopolamento con il conseguente calo delle attività economiche, dell’occupazione e la crescente rarefazione delle relazioni sociali. La perdita di popolazione si riflette anche nell’abbandono delle terre e nella riduzione delle attività agricole e della cura del suolo con l’inevitabile modifica del paesaggio. Accanto a questi limiti le aree interne presentano evidenti potenzialità: sono soggette ad una ridotta pressione antropica, possono offrire servizi legati all’ecosistema, all’ambiente alla cultura e hanno potenzialità di sviluppo nel settore idrico, energetico e del turismo. Il contrasto alla marginalità e al progressivo spopolamento delle aree interne resta una priorità per le politiche di riequilibrio territoriale del Paese. Per sostenere crescita e inclusione sociale nelle aree interne è stata avviata nel 2012 la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), un’iniziativa di politica economica incardinata nella politica di coesione del ciclo 2014-2020. La SNAI, unico caso di azione mirata alle aree interne nel panorama europeo degli strumenti di intervento territoriale della politica di coesione 2014-2020, è entrata nell’agenda delle politiche nazionali di riequilibrio territoriale con l’intento di mettere al centro la qualità della vita delle persone, l’aumento del benessere e dell’inclusione sociale per chi vive in territori periferici. Fonte: Comitato Nazionale Aree Interne, Rapporto di istruttoria delle aree interne della Campania,2022 Le aree interne prese a riferimento della Strategia sono state «mappate» a partire dall’ipotesi di base che associa lo status di «area interna» alla lontananza geografica dai servizi essenziali. L’area interna così individuata non è necessariamente sinonimo di «area debole» perché il metodo adottato per la mappatura prescinde dall’adozione di indicatori relativi alle caratteristiche e alla dinamica della struttura demografica e socio-economica delle aree individuate. Nella Campania la presenza delle aree interne rispetto alla media nazionale mostra una maggiore incidenza in termini di superfice occupata: due terzi del totale, meno per la popolazione (17,3%). Dei 550 comuni campani, 290 sono classificati come aree interne. Il maggior numero di comuni appartiene alla provincia di Salerno (122), nelle due province più interne si contano 59 comuni a Avellino, 49 a Benevento e a Caserta 56 comuni. Napoli conta appena 11 comuni appartenenti alle isole minori (un programma specifico della SNAI) (v. Fig. 1). Oltre 968 mila abitanti risiedono nelle aree interne, il 17,3% della popolazione campana. Le aree progetto destinatarie delle policy SNAI sono sette: quattro selezionate nel ciclo di programmazione 2014-2020 (Alta Irpinia, Cilento Interno, Tammaro Titerno e Vallo di Diano) e tre nel nuovo ciclo 2021-2027 (Alto Matese, Fortore, Sele Tanagro Alburni). In esse risiedono 340 mila abitanti, il 35% del totale delle aree interne, un’incidenza in linea con quella media nazionale (34%). Benevento è la provincia con la più elevata incidenza delle aree progetto Snai, vi risiede il 72% della popolazione delle aree interne segue Salerno con il 46%. La fragilità di queste aree è rappresentata da un calo continuo calo della popolazione più forte qui che nel resto del Paese e dal crescente squilibrio demografico. È su questi argomenti che si concentra questa relazione e riguarda tutte le aree interne mappate, non solo quelle interessate dalla policy della SNAI della Campania. Nell’ultima parte si indicano delle ipotesi di azione volte a contrastare tale deriva. Azioni che contribuiscono a rafforzare la volontà di non rassegnarsi. Di cogliere le occasioni che si offriranno a questi territori dalla realizzazione della linea ferroviaria dell’Alta Velocità che collega Napoli a Bari; una trasversale Tirreno adriatica che questi territori aspettano almeno dall’Unità d’Italia; che si presenta con un ritardo che ha certamente pesato sullo sviluppo delle aree interne della dorsale appenninica campano pugliese. 1.L’evoluzione della popolazione nelle province e nelle aree interne della Campania 1.1 Il lungo periodo L’aumento della vita media e il calo della fecondità hanno caratterizzato l’evoluzione della popolazione in tutte le regioni italiane e la loro azione simultanea ha portato all’attuale sensibile decrescita della popolazione e al suo progressivo forte invecchiamento. Come illustrato nella Fig. 2, nella quale sono riportati gli andamenti delle componenti naturali della popolazione campana dal 1861 al 2070, queste tendenze sono in atto da lungo tempo. Dal 1964 è in atto un continuo e progressivo calo delle nascite che si protrarrà sino al 2070, i decessi sostanzialmente stabili sino al 2004 accelerano superando nel 2014 il numero dei nati. La Campania da allora è entrata in una trappola demografica caratterizzata da un accentuarsi del calo delle nascite e un aumento dei decessi. Una perdita naturale di popolazione che si aggrava per l’esodo dei giovani migranti verso il Nord e verso l’estero. Per avere contezza dei profondi cambiamenti intervenuti dal 1964 si ricorda che in quell’anno nacquero 125,4 mila bambini a fronte di 42,3 mila decessi con un saldo positivo pari a 83,1 mila unità (come la città di Torre del Greco oggi). Nel 2022 le nascite si sono ridotte a 44,4 mila e le morti sono aumentate a 61,3 mila unità con un saldo negativo pari a -16,9 mila unità. Nel 1964 i campani erano 4,8 milioni, mentre oggi 5,6 milioni. Il tasso di fecondità totale raggiunge il massimo di 3,57 figli per donna nel 1964 per poi declinare sino ad un valore pari a 1,33 nel 2022. FIG. 2. Nati vivi e morti in Campania dal 1861 al 2070 FIG. 3 Tasso di fecondità totale in Campania dal 1952 al 2022

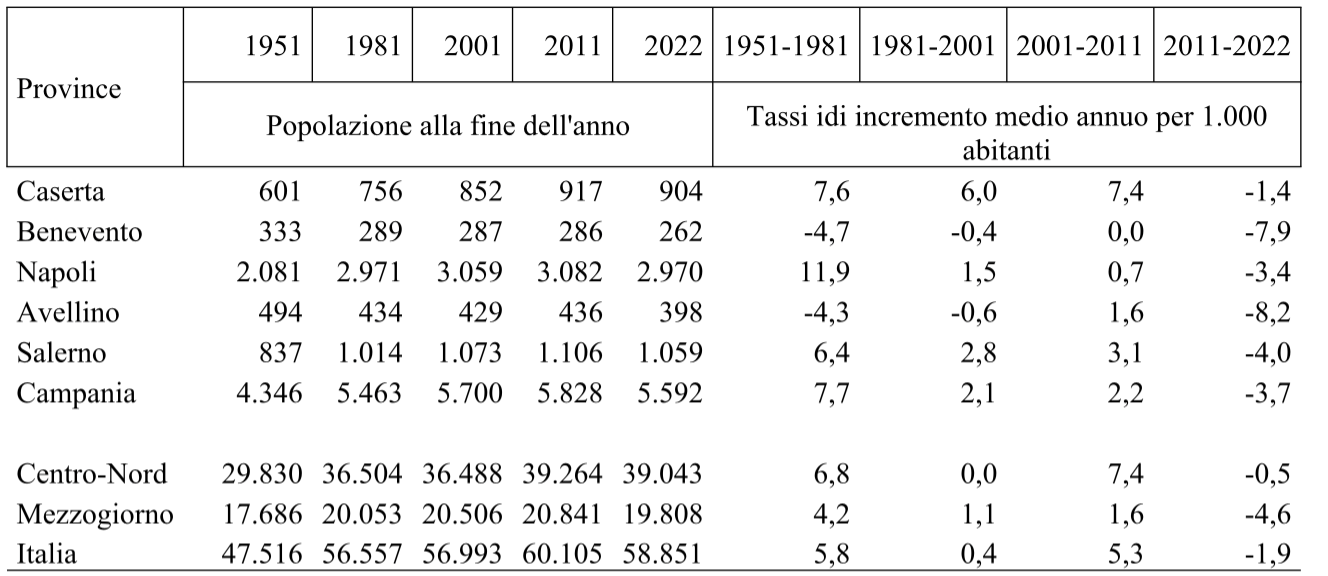

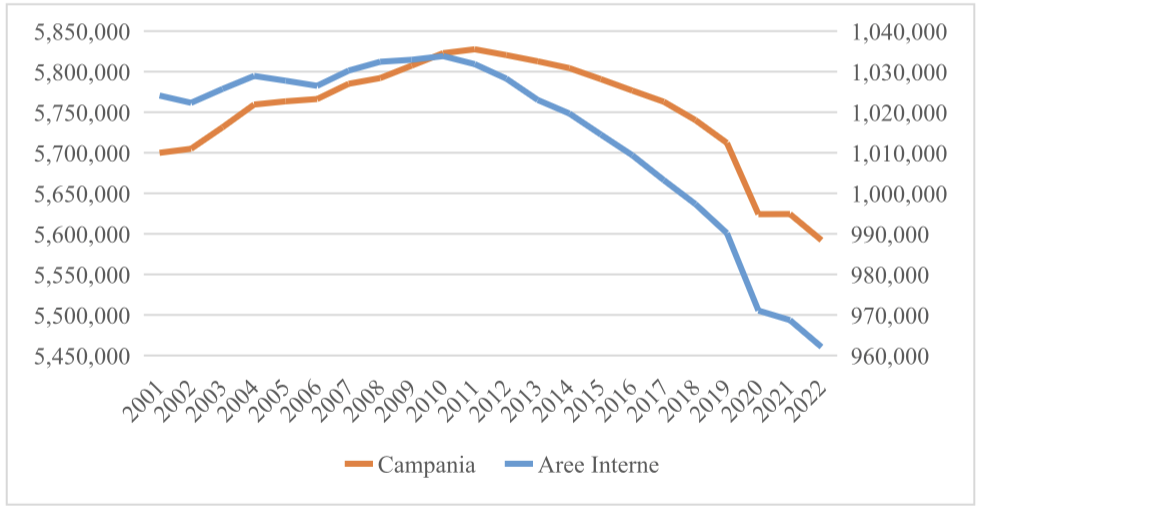

In Campania, la popolazione è cresciuta senza soluzione di continuità in tutto il periodo che va dagli anni ‘50 al 2011 per poi declinare sensibilmente sino al 2022. La popolazione si concentra prevalentemente nelle aree costiere e in quelle di pianura dove sperimenta anche i più elevati ritmi di crescita. Modesto appare, invece, il peso delle province più interne interessate da una continua perdita di popolazione Negli anni compresi tra il 1951 e il 1981, la popolazione campana registra un incremento (7,7 per mille) solo di poco inferiore a quello massimo conseguito nel periodo tra il 1911 e il 1951 (8,4 per mille), raggiungendo nel 1981 5 milioni e 463 mila abitanti; una crescita nettamente superiore a quella del Mezzogiorno. A livello provinciale si nota una sostanziale eterogeneità dei comportamenti: mentre Napoli Salerno e Caserta sperimentano un significativo incremento dovuto essenzialmente alla componente naturale, Avellino e Benevento accusano un forte calo demografico dovuto a una vera e propria emorragia migratoria, causa prima dello spopolamento di numerosi comuni collinari e montani dell’interno. Nei due decenni successivi dal 1981 al 2001, la popolazione della Campania si è accresciuta in modo assai più contenuto: circa il 2,2 per mille in media all’anno raggiungendo i 5 milioni e 700 mila nel 2001. Anche nel corso di questo ventennio risultano differenti il segno e l’intensità dell’evoluzione della popolazione nelle province. Caserta e Salerno conservano valori positivi del tasso di crescita anche se attenuati rispetto al passato e determinati dal tasso di incremento naturale che seppur decrescente risulta ancora superiore ai valori negativi del tasso di migratorietà netta. Fa eccezione Napoli, che dopo aver sperimentato il più intenso ritmo di crescita della regione nel trentennio precedente (+11,5 per mille) aumenta di appena un +1,5 per mille in media all’anno. Prosegue, ma con ritmi fortemente attenuati la diminuzione della popolazione di Avellino e Benevento (rispettivamente -0,6 e -0,4 per mille). TAB. 1 Popolazione residente nelle province della Campania (valori assoluti in migliaia di unità, e tassi di incremento per mille abitanti) Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

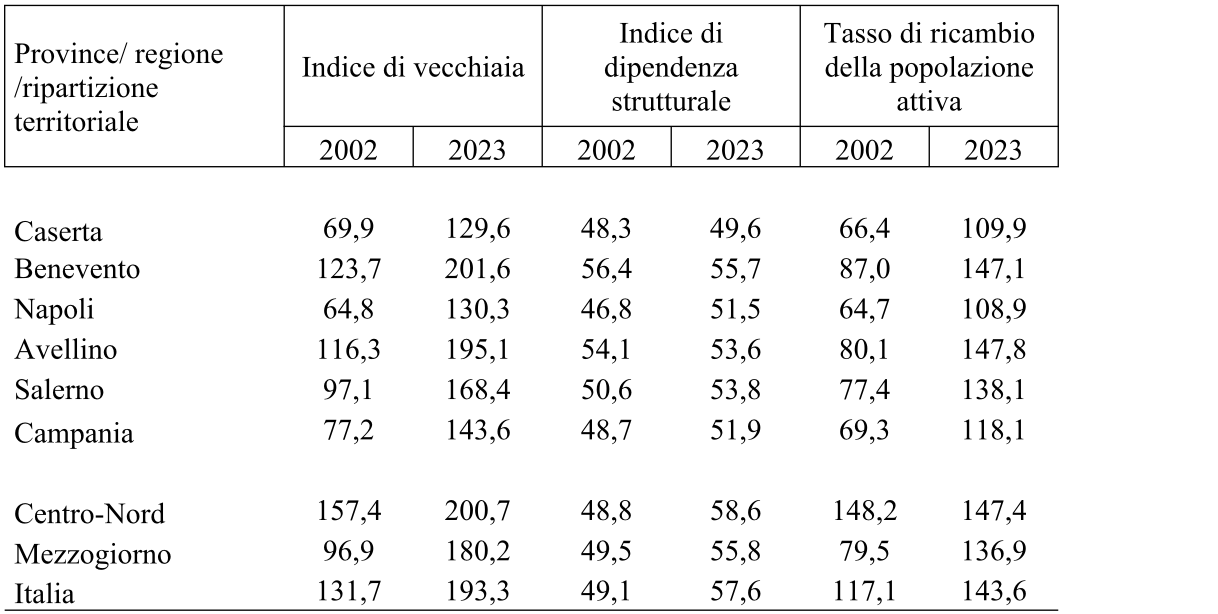

1.2. Il cambiamento negli ultimi due decenni del 2000 Nei primi due decenni del nuovo secolo è intervenuto un cambiamento strutturale che ha segnato una svolta decisiva nell’ evoluzione della popolazione della regione. Con la fine del primo decennio la popolazione della Campania si avvia su di un inedito sentiero di decrescita strutturale che si prevede possa proseguire almeno nei prossimi cinquanta anni. Negli anni dal 2001 al 2011 la popolazione in Campania si accresce ad un ritmo del 2,1 per mille, analogo a quello degli ultimi venti anni del ‘900 e raggiunge nel 2011 il valore più elevato dall’Unità d’Italia, ovvero 5 milioni e 828 mila abitanti. Nel Mezzogiorno la popolazione aumenta più lentamente (+1,6 per mille) mentre si accresce molto intensamente nel Centro-Nord grazie al contributo delle migrazioni dal Sud (in primo luogo dalla Campania) e dall’estero. Tra le province che nei decenni precedenti avevano mostrato un elevato dinamismo solo Caserta conserva inalterati gli elevati ritmi di crescita, Salerno aumenta la popolazione del 3,1per mille all’anno, mentre Napoli contrae ulteriormente il già modesto ritmo di crescita sperimentato nel ventennio precedente, +0,7 per mille. Le due province interne di Avellino e Benevento mostrano la prima di aver arrestato la tendenza al calo demografico, la seconda un assai moderato recupero delle forti perdite subite nei decenni scorsi (+1,6 per mille). Nel periodo più recente che va dal 2011 al 2022 la popolazione della Campania si riduce di 235 mila unità, vi corrisponde un tasso medio annuo di crescita negativo e pari al - 3,7 per mille, solo di poco inferiore a quello del Mezzogiorno (-4,6 per mille) che invece sperimenta una riduzione della popolazione di oltre un milione di abitanti. Nel Centro-Nord la popolazione si riduce in media all’anno di appena lo 0,5 per mille, in valore assoluto risulta pari a -221 mila abitanti, poco meno della perdita subita dalla Campania. A livello provinciale si conferma la sostanziale eterogeneità dei comportamenti. Avellino e Benevento accusano il più intenso calo di popolazione tra il 2011 e il 2022 (rispettivamente -8,2 e -7,9 per mille), Salerno sperimenta una riduzione della popolazione del -4,0 per mille e Napoli perde circa 113 mila abitanti pari ad un saggio medio annuo del - 3,4 per mille. Caserta, infine, che nel corso dei decenni passati aveva sperimentato i più alti ritmi di crescita della regione, sperimenta nel decennio in corso il più contenuto calo della popolazione (-1,4 per mille). TAB. 2 Indici di struttura della popolazione residente nel 2002 e nel 2023 (popolazione al 1 gennaio di ogni anno) Indice di vecchiaia =(popolazione 65e+ anni / pop 0-14 anni)*100

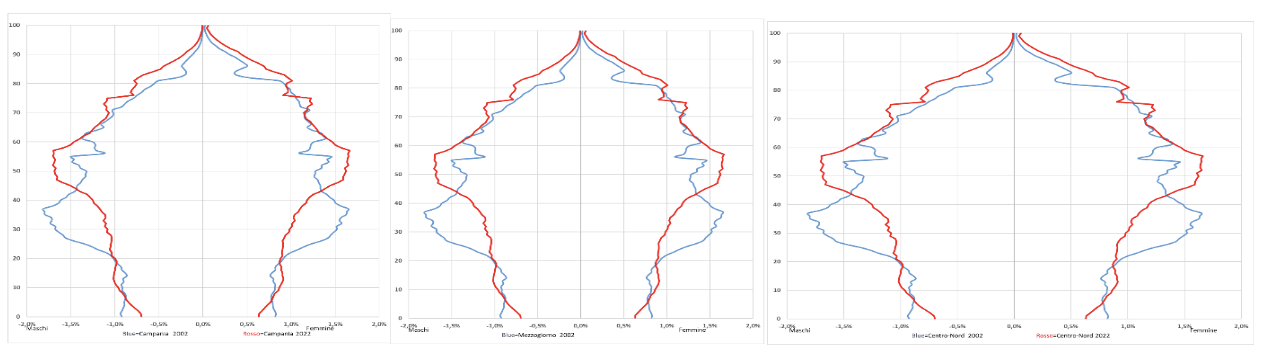

Indice di dipendenza strutturale = ((pop 0-14 + pop 65e+)/pop 15-64)*100 Tasso di ricambio della popolazione attiva (pop 60-64 / pop 15-19)*100 Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT La tendenza all’invecchiamento e soprattutto la riduzione della popolazione più giovane si è accentuata nel corso dell’ultimo ventennio. La struttura per età della popolazione invecchia, tra gli anziani è aumentato il peso di coloro che hanno superato gli 80 anni, mentre tra le persone in età lavorativa cresce il peso degli ultra quarantenni. Tra le regioni italiane la Campania risulta relativamente più giovane Fig. 4. Le piramidi demografiche per età della Campania, Mezzogiorno e Centro-Nord, 2002-2022 (popolazione al 1 gennaio di ogni anno) Queste tendenze sono efficacemente descritte nella forma e nel mutamento delle

piramidi dell’età che pongono in evidenza anche la sensibile riduzione delle differenze nella struttura per età della popolazione della Campania nei confronti del Mezzogiorno e del Centro-Nord. Nella regione l’età media è ora pari a 43,6 anni, 6,1 in più del 2002, l’età meda è pari a 45,2 anni nel Mezzogiorno e a 41,7 anni nel Centro-Nord (nel 2002 gli stessi erano pari a 39,4 anni e 43,3 anni rispettivamente). Le giovani generazioni perdono dunque peso. La diminuzione dei giovani ha riguardato la Campania e tra le ripartizioni solo il Mezzogiorno. In Campania i giovani di età inferiore ai quaranta anni sono diminuiti di 774 mila unità a fronte della crescita degli over 40 di 665 mila unità. Nel Mezzogiorno gli under 40 sono diminuiti di 2,9 milioni di unità a fronte di una crescita di 2,2 milioni di unità per gli over 40 con un calo di 673 mila unità per la popolazione totale. Si genera così una miscela micidiale di spopolamento e invecchiamento della popolazione che peraltro si annuncia in sensibile aumento nei prossimi decenni. 1.3 Le aree interne della Campania negli anni 2000 Al declino della popolazione della regione contribuisce in modo apprezzabile quella che risiede nelle aree interne, storicamente interessate da forti migrazioni che ne hanno fiaccato gli equilibri e la dinamica. Come mostra la Fig. 5 la popolazione delle aree interne risulta sostanzialmente stabile nel primo decennio per poi declinare rapidamente nel secondo; la popolazione totale invece cresce in tutto il primo periodo e si riduce con minor intensità nel secondo. In Campania le aree interne costituiscono meno di un quinto della popolazione (17,6%), un’incidenza inferiore a tutte le altre regioni meridionali ma occupano oltre due terzi del territorio. Si tratta di poco meno di un milione di abitanti che rappresenta il 7,2% degli oltre 13, 4 milioni residenti nelle aree interne in Italia. FIG. 5 Campania, popolazione totale (asse di sinistra) e delle aree interne (asse di destra) A Benevento le aree interne costituiscono il 45% del totale della popolazione, il 43% ad

Avellino e circa un terzo a Salerno hanno un minor rilievo a Caserta e Napoli (rispettivamente 25,3% e 4,2%). I segni della debolezza di questi territori si possono cogliere dalla dinamica della popolazione che si mostra tendenzialmente recessiva soprattutto nelle due province più interne a Benevento e ad Avellino la popolazione cala in controtendenza nel primo decennio e accelera la decrescita nel successivo periodo 2011-2022. TAB. 3 Comuni e popolazione delle aree interne delle province della Campania Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

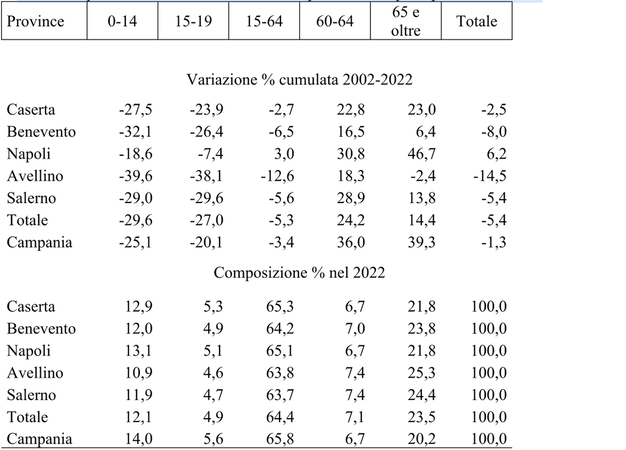

Nelle altre province campane la popolazione delle aree interne cresce meno della popolazione totale nel primo decennio e cala più rapidamente nel secondo a conferma degli squilibri che governano le dinamiche demografiche di queste aree nelle quali lo spopolamento ha eroso la parte più giovane, sottraendo così il contributo della componente riproduttiva all’evoluzione della popolazione. Una fragilizzazione che non mancherà di accentuare queste tendenze nei prossimi decenni. Nei primi venti anni del 2000 la popolazione residente nelle aree interne è diminuita del - 5,4% a fronte del -1,3% del totale della regione. Il calo ha interessato in misura notevole la popolazione più giovane e si è concentrata soprattutto nelle prime due classi di età (0-14) e (15-19). Il valore negativo più alto si registra ad Avellino dove ha raggiunto quasi il 40%. Si riduce anche la popolazione in età da lavoro, ma con minore intensità a sintesi di un netto calo della componente 15-39 anni e un aumento degli ultra quarantenni. La popolazione di 65 anni di età e oltre cresce nelle aree interne del 14,4%, poco più di un terzo del ritmo di crescita della media della regione e nelle aree interne di Avellino si riduce del 2,4%, relativamente assai modesta risulta crescita in quelle di Benevento (+6,4%). TAB. 4 Popolazione delle aree interne nelle province campane per classe di età Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

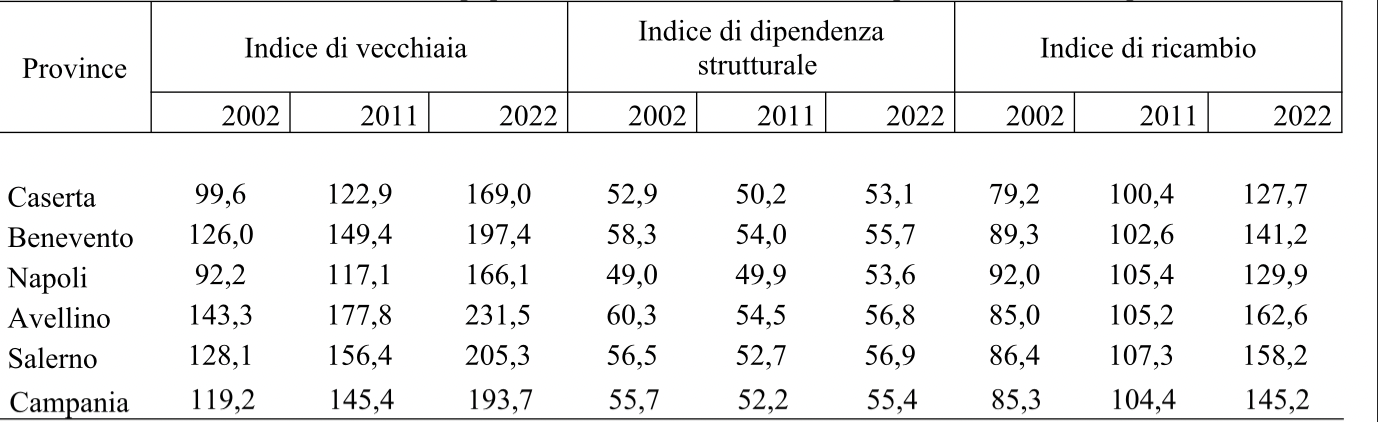

Queste tendenze riflettono in larga misura il processo di invecchiamento delle aree interne iniziato con largo anticipo rispetto al resto della regione. Infatti gli ultrasessantacinquenni rappresentano poco meno di un quarto della popolazione residente contro un quinto nella media della regione. I giovani (0-14) anni nel totale delle aree interne rappresentano il 12,1% della popolazione, rispetto al 14% della media della regione. TAB. 5 Indici di struttura della popolazione delle aree interne delle province della Campania Indice di vecchiaia =(popolazione 65e+ anni / pop 0-14 anni)*100

Indice di dipendenza strutturale = ((pop 0-14 + pop 65e+)/pop 15-64)*100 Tasso di ricambio della popolazione attiva (pop 60-64 / pop 15-19)*100 Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT Come dimostrano gli indici di struttura demografica, ne risulta una popolazione fortemente invecchiata. L’indice di vecchiaia aumenta nella media delle aree da 119,2 nel 2002 a 193,7 nel 2022. L’incremento interessa tutte le aree interne e raggiunge un massimo ad Avellino (231,5) e Salerno (205,3). La gravità dell’invecchiamento delle aree interne può essere misurato confrontando tale valore con quello medio della regione pari a 77,2 nel 2001 e a 143,6 nel 2022 (v. Tab. 2). L’indice di ricambio rileva come la popolazione in procinto di lasciare la vita attiva (60-64anni) sia ormai decisamente superiore a quella di chi si avvia ad entrarvi (15-19 anni), l’indice aumenta da 85,3 nel 2002 a 145,2 nel 2022 per le aree interne; e oscilla tra il massimo registrato nelle aree interne di Avellino (162,6) e il minimo in quelle di Caserta (127,7) anche in questo caso si nota una forte differenza con la media della regione che ha di poco superato la soglia di sostituzione (118). L’indice di dipendenza strutturale nel 2022 segnala per le aree interne della Campania la presenza di 55,4 giovani (0-14 anni) e non attivi (65 anni e oltre) su 100 attivi, in leggera diminuzione rispetto all’inizio del ventennio (55,7). Nelle aree interne di Avellino e Benevento la riduzione dell’indice (da 60,3 a 56,8 per la rima e da 58.3 a 55,7 per la seconda) è sintomo di una ulteriore perdita di contingenti di giovanissimi solo in parte compensata dalla crescita delle coorti più anziane. 1.3.1 I motori della dinamica demografica Alle aree interne, diversamente dal resto della regione è mancato per tutto il ventennio2002- 2022 il contributo alla crescita delle componenti dinamiche della demografia. È evidente il continuo e crescente deficit naturale che rappresenta il vero problema dell’aumentata fragilizzazione dei territori più interni. FIG. 6 Saldo naturale e saldo totale nelle aree interne della Campania Il saldo naturale sempre negativo passa dalle mille unità del 2002 alle quasi sei mila del

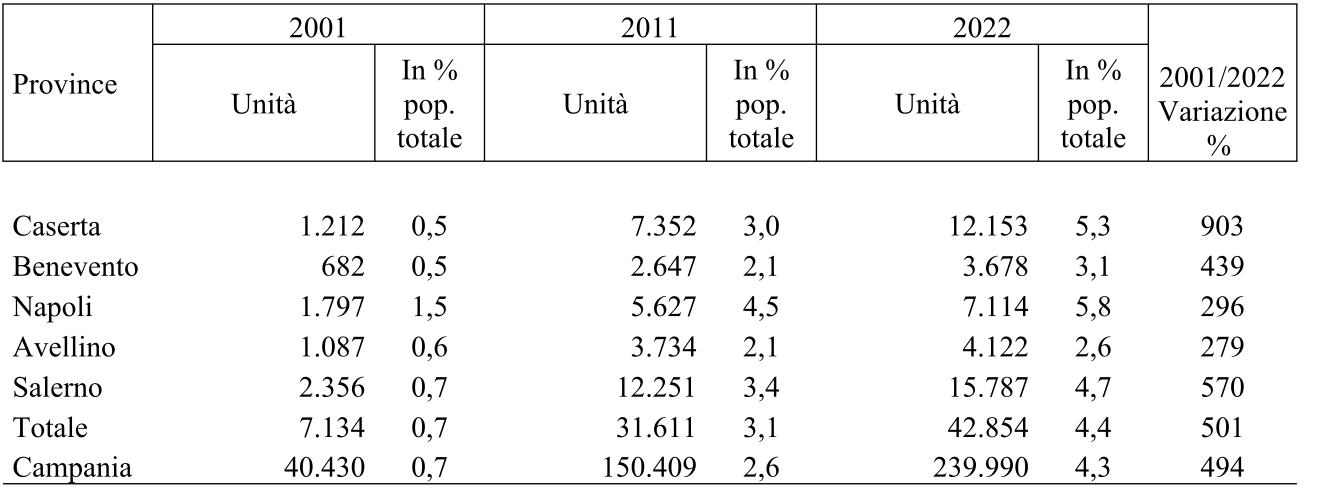

2022. È costante il calo delle nascite come del resto la crescita dei decessi. Nel 2002 nascevano 9.316 bambini dieci anni dopo appena 6.680 negli stessi anni i decessi aumentavano da 10.246 a 12.619. Tra le aree interne nel 2022, quelle appartenenti alla provincia di Salerno mostrano un più accentuato deficit naturale (-2.262), seguono quelle di Avellino (-1.301) e Caserta (-1.093). Il tasso di natalità nelle aree interne è strutturalmente più basso di quello della media regionale 6,9 per mille contro il 7,9 per mille della regione e raggiunge un minimo ad Avellino, mentre Benevento e Caserta registrano i risultati migliori: 7,0 e 7,7 per mille. Il tasso di mortalità risulta invece più alto di quello della media regionale con valori pari rispettivamente a 13,0 per mille e 11,0 per mille. Nelle aree interne di Avellino e Benevento si rilevano i più alti tassi di mortalità 14,5 e 13,5 per mille. Il contributo delle migrazioni resta tendenzialmente negativo soprattutto negli anni a partire dal 2012 ed è in media pari a -1,7per mille a fronte del -2,2 per mille della media della Campania. Nel primo decennio le variazioni delle migrazioni sono più irregolari e risentono dei provvedimenti di sanatoria delle immigrazioni intervenuti. Decisamente più regolare appare, invece, il netto deflusso verso l’interno nel ventennio pari a circa 48 mila unità. 1.3.2 La presenza straniera nelle aree interne La presenza degli stranieri nelle aree interne della Campania in rapporto alla popolazione totale risulta sostanzialmente in linea con quella rilevata per la media della regione: il 4,4% contro 4,3%. Una presenza che è venuta crescendo nel corso del ventennio, nel 2002 era pari ad appena lo 0,7%. Tra le aree interne, quelle di Napoli e Caserta si distinguono per una maggiore incidenza di stranieri (5,8 e 5,3%) superiore anche a quella media della regione (4,4), una presenza modesta si rileva invece in quelle di Avellino (2,6%) e Benevento (3,1%). La tendenza al declino della popolazione totale nelle province della Campania illustrata in questo paragrafo dovrebbe accentuarsi nel prossimo decennio e nelle aree interne dovrebbe addirittura raddoppiare di intensità. TAB. 6 Popolazione straniera nelle aree interne delle province della Campania Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

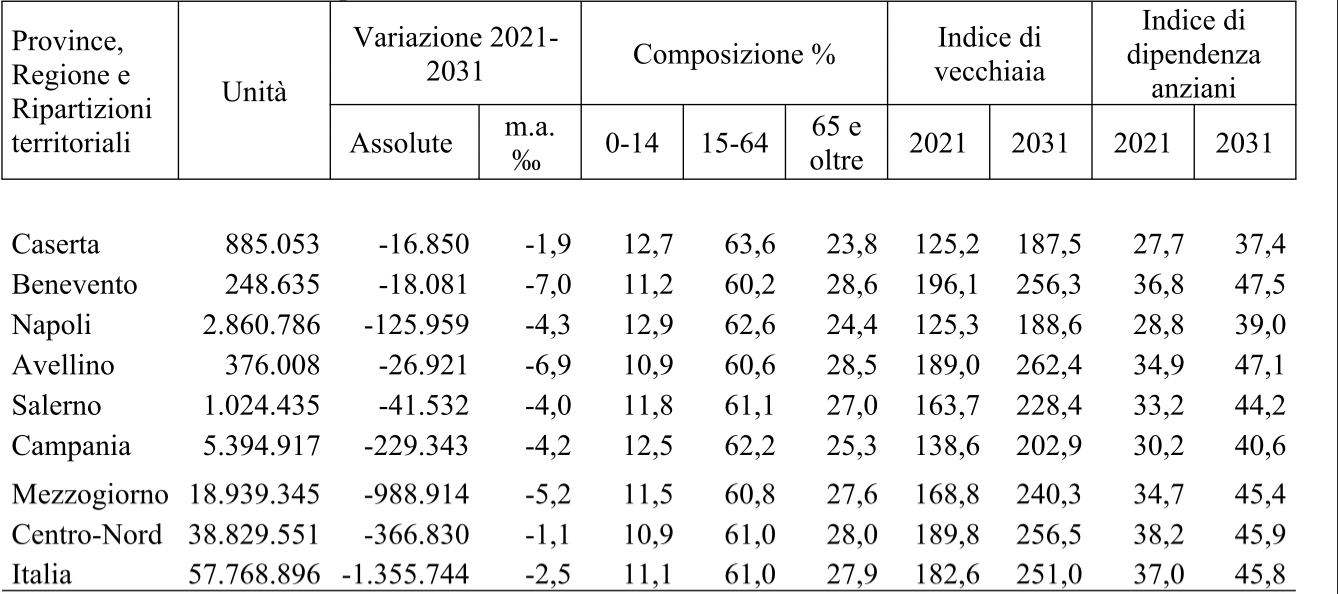

2.L’evoluzione della popolazione nelle province e nella regione nel decennio 2021-2031 Nel decennio 2021-2031, la popolazione delle province della Campania continuerà a ridursi, sia nella componente giovane sia in quella in età da lavoro aumenteranno solo gli anziani e i molto anziani, continuerà la perdita migratoria. A questi risultati giunge una statistica sperimentale che l’ISTAT ha diffuso nel mese di settembre 2022 sulle previsioni di andamento della popolazione nei comuni italiani con più di 20 mila abitanti, nel periodo che va dal 2021 al 2031. La riduzione della popolazione secondo quanto divulgato dall’ISTAT interesserà l’86% dei comuni italiani, si manifesterà con intensità e in modi molto differenziati. Tale quota sale al 94% nel caso dei comuni che ricadono nelle aree interne. In queste aree si prevede un calo della popolazione del 9,1% che in quelle meridionali sale al 10,4%. Negli anni dal 2021 al 2031 la popolazione nella regione così come nelle ripartizioni, diminuirà più intensamente che nello scorso decennio. La Campania perderà circa 229 mila abitanti: vi corrisponde un tasso medio annuo del -4,2 per mille in peggioramento rispetto al decennio precedente (-3,7 per mille) il Mezzogiorno perderà poco meno di un milione di abitanti, ad un’intensità media annua del -5,2 per mille (4,6 per mille nel decennio precedente), il Centro-Nord diminuirà la popolazione di 366 mila unità (-1,1 per mille). Tutte le province continueranno ad essere interessate da una riduzione della popolazione che si manifesterà in modo particolarmente grave a Benevento che dovrebbe conseguire il peggior risultato nella regione (-7,0 per mille rispetto al -7,9 per mille del decennio precedente); anche Avellino dovrebbe sperimentare un risultato fortemente negativo, ma diminuisce la tendenza declinante della propria popolazione (-6,9 per mille rispetto al -8,2 per mille del decennio precedente); in linea con le tendenze regressive emerse lo scorso decennio dovrebbe restare Salerno (-4,0 per mille) mentre si dovrebbe rivelare in linea con la Regione (-4,2 per mille) Napoli con -4,3 per mille; Caserta dovrebbe registrare un calo meno accentuato -1,9 per mille. Il calo della popolazione in Campania interesserà con maggior forza i giovani (0-14 anni di età) che ridurranno il contingente di quasi un quinto, più accentuato a Napoli (- 18,1%), molto meno a Benevento (-13,8%). La popolazione in età da lavoro (15-64 anni) dovrebbe ridursi del 9,2%, più intensamente del decennio precedente (-8,2%) ma più moderatamente rispetto all’andamento medio del Mezzogiorno (-10,4%) sono valori decisamente più gravi di quelli rilevati per il Centro-Nord (-4,4%). Nelle province di Napoli e Salerno il calo oscilla intorno al -9% (come per la Regione) e raggiunge un massimo a Avellino e Benevento, rispettivamente con il -13,3% e -12,6%, mentre il valore minimo si rileva a Caserta con il -6,6%. TAB. 7. Popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2031, variazioni rispetto al 2021, indice di vecchiaia e indice di dipendenza anziani Indice di vecchiaia = (popolazione 65e+ anni / pop 0-14 anni) *100

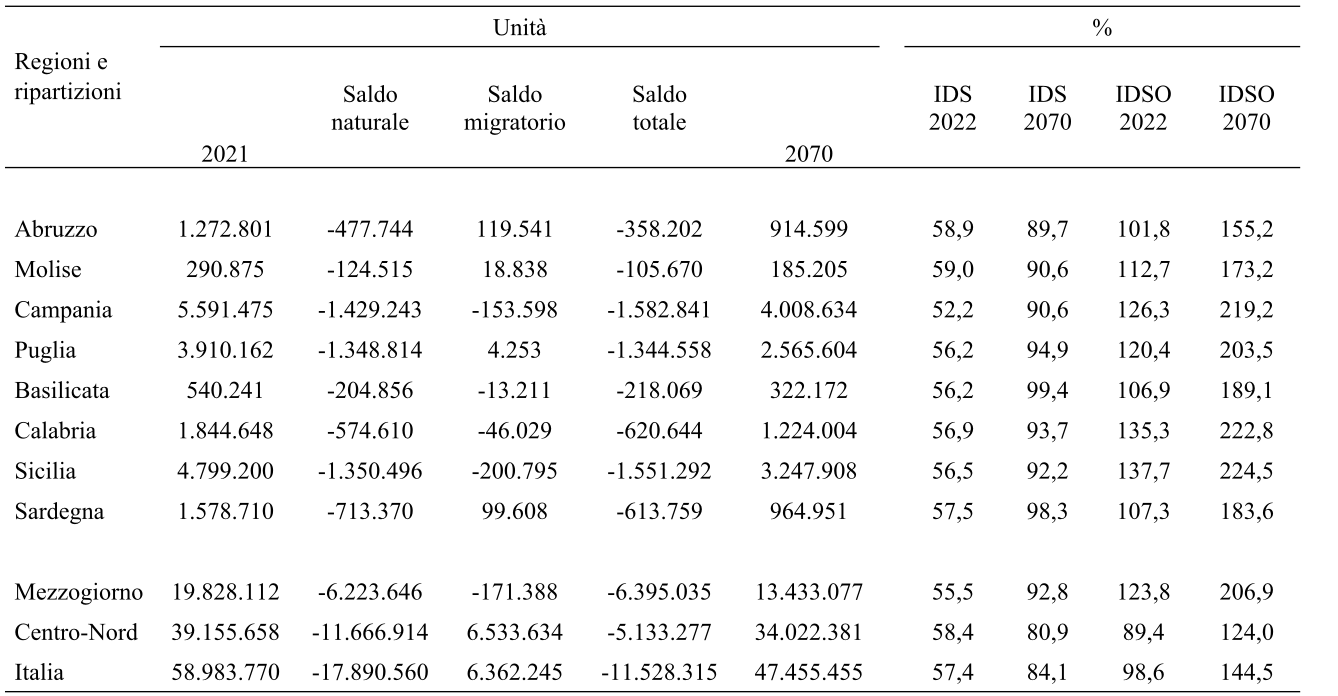

Indice di dipendenza anziani = (popolazione 65 e+ anni/popolazione 15-64 anni) *100 Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Le persone anziane (65 anni e oltre), sono la sola componente che continua a crescere nella Regione ma con un’intensità più moderata che nel recente passato; anche nel Mezzogiorno la crescita rallenta dal 19,8% del decennio appena trascorso a 17,4%, nel Centro-Nord gli anziani aumentano con minor intensità, 14,8%. Una forte eterogeneità caratterizza la crescita degli anziani nelle province: risulta più intensa a Caserta (+26,2%) e Napoli (+23,3%) molto meno a Benevento (+12,7%). I giovani (0-14 anni) sono la componente decisamente minoritaria della popolazione: poco più di un abitante su dieci, un livello che è comune a tutte le province e tra le ripartizioni, un peso relativamente maggiore si rileva nel Mezzogiorno. Preoccupa anche la forte erosione della quota delle persone in età da lavoro che interessa tutte le province della Campania in egual misura circa quattro punti percentuali da 65,8% a 62,2%. Aumenta solo la popolazione che ha compiuto almeno i 65 anni di età oltre 5 punti percentuali. Alla fine del decennio in corso il 25% dei campani avrà compiuto i 65 anni di età e in province quali Benevento e Avellino la quota è molto vicina al 30%. L’indice di vecchiaia aumenterà in Campania da 138,6 nel 2021 a 202,9 nel 2031 denunciando un più intenso ritmo di crescita rispetto al decennio precedente: 98,7% nel 2011. L’indice di dipendenza anziani in presenza di una riduzione della popolazione in età da lavoro e di una crescita degli ultra sessantacinquenni aumenterà in modo consistente e in alcune città come Avellino e Benevento si stima circa un anziano ogni due persone potenzialmente attive. Alla riduzione della popolazione in Campania e nelle sue province, contribuirà in tutto il decennio 2021-2031 un saldo naturale sempre negativo (leggermente in calo nel corso degli anni (da -18,4 mila unità nel 2021 a -16,2 mila unità nel 2031) e una perdita migratoria che dovrebbe ridursi negli anni da -8,8 mila unità nel 2021 a -5,7 mila unità nel 2031. Vi contribuiscono il rallentamento delle perdite migratorie verso l’interno (da -16,7 mila unità circa a -14,5 mila unità) a fronte di uno stazionario saldo migratorio con l’estero (da +8 mila unità a +8,7 mila unità). 3. La Campania nel 2070: le conseguenze della lunga stagione della denatalità e delle emigrazioni Si prevede che la tendenza alla diminuzione mostrata dalla popolazione nel corso dell’ultimo decennio continuerà nel prossimo mezzo secolo, concentrandosi nelle fasce di età più giovani. Il fenomeno assumerà la massima intensità in Campania e nelle altre regioni del Mezzogiorno dove nasceranno sempre meno figli e continueranno i flussi migratori in uscita. Secondo le previsioni dell’ISTAT (scenario mediano), l’Italia avrà 47.455.455 abitanti nel 2070 (11.528.302 in meno rispetto al 2021). Le nascite si ridurranno dalle circa 400 mila del 2021 a poco più di 360 mila nel 2070; i decessi aumenteranno nello stesso periodo da 708 mila a 746 mila; il saldo naturale, negativo in tutto il periodo, aumenterà dalle -300 mila unità iniziali alle oltre -385 mila di fine periodo. Le nascite, pur ipotizzando un parziale recupero della fecondità alla fine del periodo (1,55 figli per donna) sui livelli di poco superiori a quelli attuali dell’Ue (1,50 figli per donna) non saranno in grado di recuperare i già bassi livelli iniziali. Il calo delle nascite, del resto, dipende dal tasso di fertilità ma soprattutto dal decrescente numero di donne in età feconda. Si è in questo caso in presenza della “trappola demografica” che si manifesta quando la bassa fecondità determina la generazione di un numero sempre più contenuto di donne. TAB. 8. Popolazione residente nel 2021 e nel 2070 (situazione al 31 dicembre di ogni anno) (1) (1) Dati di previsione

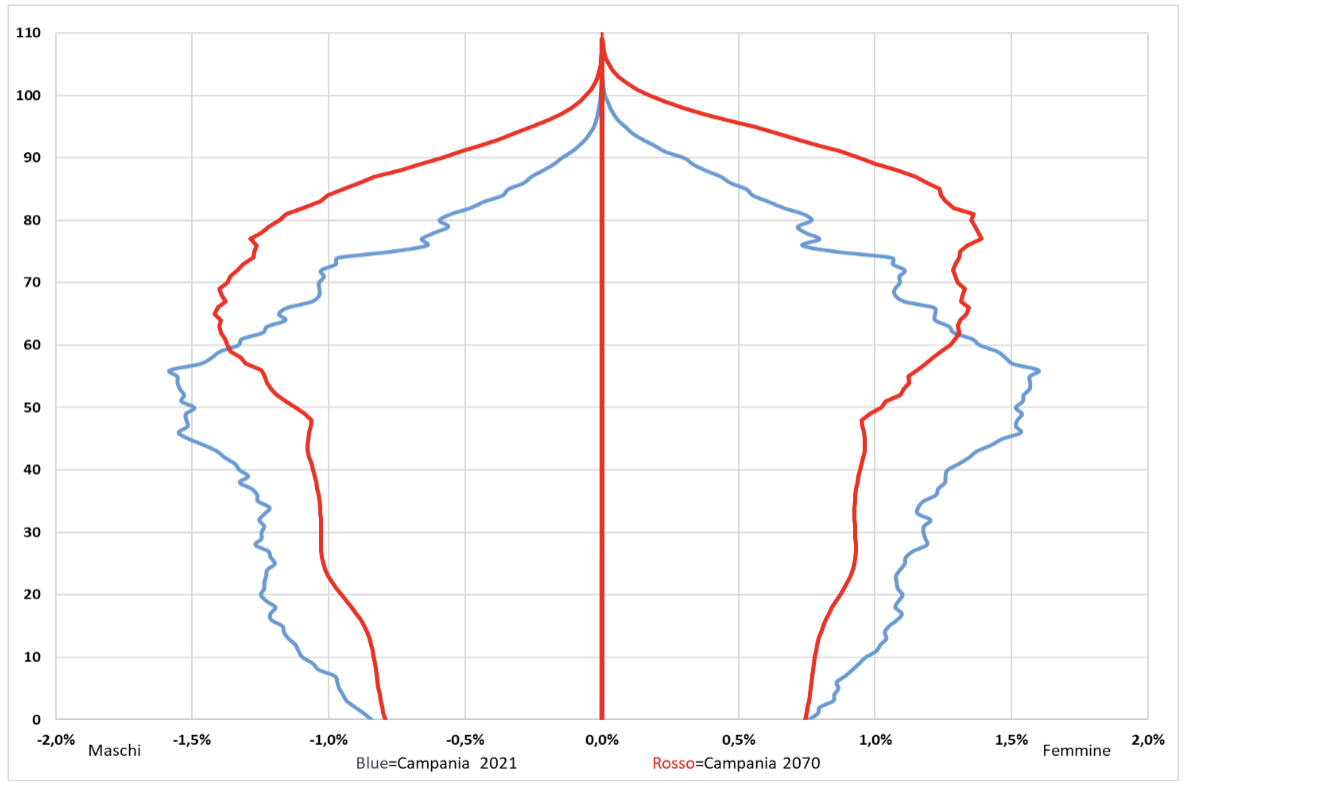

IDS= indice di dipendenza strutturale (P0-14+P65e +)/P15-65)*100 IDSO= Indice di sostenibilità economica ((P0-14+P65e +)/P15-65)/L/(P15-64))*100 Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT Le migrazioni contribuiranno in modo modesto a contenere il declino demografico del Paese, un saldo migratorio positivo che va dalle 157 mila unità alle 117 mila del 2070. Il loro apporto, come nel recente passato, si concentrerà in modo prevalente nel Centro-Nord; nel Mezzogiorno e in Campania in specie, il continuo ininterrotto esodo dei residenti sembra possa essere compensato dagli immigrati solo nella seconda metà del periodo di previsione. La popolazione si prevede in diminuzione in tutte le regioni italiane, con la sola eccezione del Trentino Alto Adige, laddove il contributo degli immigrati (+197 mila) dovrebbe compensare ampiamente il calo naturale (-147 mila). Calo che, è bene ricordarlo, colpisce tutte le realtà territoriali italiane, è massimo nei piccoli centri montani e collinari interni, ma non risparmia le aree urbane e quelle metropolitane. La riduzione della popolazione risulta relativamente più contenuta in tutte le regioni centro- settentrionali, variando dal minimo del -7,6% dell’Emilia Romagna al massimo del -24,5% delle Marche. Tutte le regioni meridionali saranno interessate da un drastico calo della popolazione per effetto di una decisa riduzione della natalità che indurrà un peggioramento del saldo naturale, contrastato da una immigrazione dall’estero apprezzabile solo per l’Abruzzo, la Sardegna, il Molise e la Puglia. La perdita di popolazione risulterà rilevante nella sua componente più giovane (fino a 14 anni di età), proprio quella che costituisce la fonte generatrice delle future nascite. Ma il calo sarà altrettanto grave e foriero di seri problemi di sostenibilità economica del Sistema Paese per la componente della popolazione in età da lavoro (15-64 anni). Il Mezzogiorno tra la fine del 2021 e il 2070 dovrebbe perdere 6.395.035 dei suoi 19.828.112 residenti: un abitante su tre; nel Centro-Nord la perdita sarà minore, pari a 5.133.277, “solo” il -13,1% degli abitanti attuali. Questi numeri danno conto della gravità della situazione demografica delle regioni meridionali e di quanto essa costituisca larga parte del declino a livello nazionale. Nei prossimi 50 anni la Campania dovrebbe ridurre la popolazione di 1.582.841 abitanti, sostanzialmente pari alla popolazione attualmente residente nelle province di Avellino, Caserta e Benevento. Una perdita pari ad un quarto di quella stimata per l’intero Mezzogiorno. La popolazione campana si ridurrà in tutti gli anni di previsione e si manifesterà con crescente intensità negli ultimi due decenni. Alla fine del periodo, la popolazione sarà ridotta del 28,1% rispetto a quella iniziale, un’intensità relativamente meno elevata di quella media dell’area (32,0%). La riduzione della popolazione si ritiene possa essere attribuita soprattutto alla componente naturale, ma anche a quella migratoria dovuta ad un saldo migratorio interno negativo e di intensità doppia di quella positiva con l’estero. I decessi supereranno il numero delle nascite fino a determinare un saldo naturale negativo di 1,429 milioni di unità, una perdita, in valore assoluto, superiore, a tutte le altre regioni meridionali. La deriva demografica che interessa la Campania trae origine, dal drammatico calo dei contingenti delle giovani generazioni: la componente più giovane (0-14 anni di età della regione è destinata a calare di 323 mila unità con un’intensità pari al -40,0%. Gli individui in età da lavoro (15- 64 anni) si ridurranno di 1 milione e 577 mila unità pari ad un saggio del -42,6%. Aumenta, invece, la componente anziana di età pari o superiore ai 65 anni di 320 mila unità (+28,6% in cinquanta anni). Il calo dei giovani e delle persone in età da lavoro in Campania risulta decisamente più intenso di quello del Mezzogiorno di 5 punti percentuali nel primo caso e di 2 punti percentuali nel secondo. Le persone di 65 anni ed oltre invece aumentano con intensità più moderata, quasi tre punti percentuali in meno. FIG 7. Struttura per età e sesso della popolazione della Campania al 1° gennaio 2021 e 2070 Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

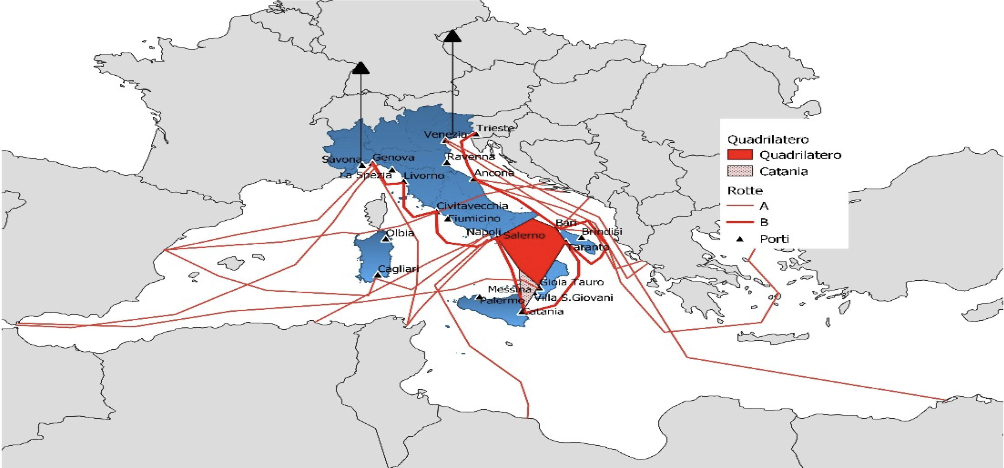

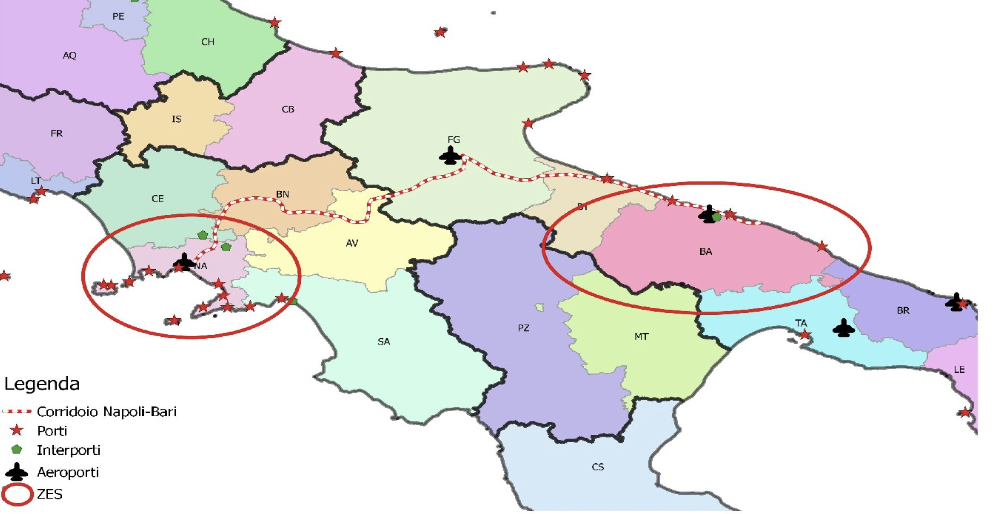

La composizione per età della popolazione in Campania muta profondamente a vantaggio delle classi più anziane (65 anni e oltre) il peso delle quali aumenta da 19,9% nel 2021 a 35,6% nel 2070 analoga tendenza si rileva nello stesso periodo nel Mezzogiorno (da 22,3% a 36,9%) e nel Centro-Nord (da 24,1% a 33,3%). Si riduce in modo preoccupante la presenza della popolazione in età da lavoro dal 65,8% al 52,5%, l’erosione della quota delle persone potenzialmente attive riguarda tanto il Mezzogiorno che il Centro-Nord in misura simile a quella della Campania. La piramide dell’età offre un’efficace rappresentazione grafica del cambiamento tra il 2021 e il 2070 si nota una forte e preoccupante erosione della base ed un marcato rigonfiamento delle ali che danno l’idea di una forte fragilità della struttura. Risulta evidente il marcato ridimensionamento delle classi di età comprese tra zero e 65 anni. La popolazione dunque invecchia e per conseguenza aumenta l’età media che in Campania all’inizio del periodo di previsione risulta pari a 42,8 anni relativamente più giovane della media del Sud, del Nord (46,4) e del Centro (46,6), nel 2070 rimarrà l’area meno vecchia, con un’età media pari a 50,5 anni rispetto ai 51,9 anni del Mezzogiorno, dei 51,1 del Centro e dei 49,7 del Nord. L’indice di vecchiaia, espresso come rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre su quella con meno di 15 anni, rende in modo efficace la dinamica e la drammaticità del processo di invecchiamento. In Campania e nel Mezzogiorno, ancora nel 2002, i giovani prevalevano sugli anziani (95,7%), diversamente dal Centro-Nord, dove l’indice misurava un eccesso di persone anziane su quelle più giovani (157%). Nel corso degli ultimi venti anni, il calo consistente dei giovani e la crescita delle persone anziane ha spinto l’indice di vecchiaia, nel 2021, al 138,6% in Campania, al 168% nel Sud e al 189,9% nel Centro-Nord. Nel corso dei prossimi cinque decenni in Campania ci sarà un giovane ogni tre anziani (297%) poco meno che nel Mezzogiorno (329,7%), mentre nel Centro-Nord l’indice di vecchiaia sarà pari a 280,8%. L’analisi del classico indice strutturale di dipendenza demografica, opportunamente corretto, dà conto della insostenibilità economica e sociale del cambiamento strutturale della popolazione della Campania. L’indice strutturale di dipendenza “demografica” (IDS) – rapporto tra il complesso della popolazione non attiva (meno di 15 anni e più di 64 anni) e la popolazione compresa tra i 15 e i 65 anni –, misura l’incidenza complessiva della popolazione economicamente non autosufficiente cheva “sostenuta” da quella in età da lavoro. L’indice, però, dà una misurazione solo “virtuale” del grado di dipendenza, assumendo che tutta la popolazione in età da lavoro sia occupata e, quindi, nelle condizioni di “farsi carico” dei giovani in formazione e degli anziani fuori dal circuito produttivo. Per passare da una misura di dipendenza solo virtuale a una effettiva, andrebbe considerata la sola popolazione in età da lavoro occupata al denominatore dell’indicatore (IDSO). Stando ai soli indici virtuali (IDS), la Campania registra i più contenuti livelli di dipendenza demografica nel 2022, ma non nel 2070. Passando all’indice “corretto”, (IDSO) invece, la Campania raggiungerà nel 2070 un indice di dipendenza del 219,2%, nettamente superiore a quellodel Mezzogiorno 206,9% v. Tab. 8. La differenza tra effettivo e virtuale rappresenta una proxy dell'intensità dell'effetto spinta all'emigrazione e della velocità con la quale procede il degrado demografico. Quanto all'emigrazione, le sue peculiarità attuali concorrono ad aggravare il problema della sostenibilità strutturale. Se in un passato remoto le rimesse degli emigranti facevano miracoli, sia per sostenere i redditi dei residenti che per far quadrare i conti della bilancia dei pagamenti, ormai da anni la perdita di capitale umano giovane e ad alto potenziale che caratterizza l' emigrazione meridionale determina il rovesciamento dal Sud al Nord nel flusso dei trasferimenti sotto forma di rimesse per gli emigrati che sostengono la "nuova" emigrazione grazie al contributo di quelle famiglie di partenza che possono consentirsi il lusso di impoverirsi. Tutto converge a dire che l'evoluzione prevedibile della dipendenza strutturale, alla luce dell’interagire della demografia e dell'economia è alla lunga insostenibile per il Nord e per il Sud, più che legittimando il dubbio che il Sistema, così configurato in assenza di un significativo cambiamento di rotta, arrivi a doppiare la boa del 2070. Questa dinamica demografica dualistica pone un chiaro problema di sostenibilità finanziaria e richiede politiche di Sistema adeguate non solo al contenimento dei devastanti effetti territoriali (l'eutanasia della Questione Meridionale) ma anche per scongiurare il progressivo intensificarsi del vincolo a trasferimenti previdenziali - assistenziali indotta da una dinamica che porta il Sistema ad arenarsi. 4. Rassegnarsi?........ NO! Dalla lettura degli andamenti delle variabili demografiche emerge con chiarezza come nel corso degli anni duemila si sia avviato un profondo cambiamento nell’evoluzione della popolazione italiana. Questo cambiamento sarà epocale e secondo le stime dell’ISTAT produrrà nei prossimi decenni, una riduzione del numero degli abitanti, soprattutto giovani e giovani adulti, ed un profondo mutamento della struttura a vantaggio delle classi più anziane che investirà con maggior intensità tutte le realtà territoriali del Mezzogiorno. A questo stadio della transizione demografica le aree interne sono giunte da lungo tempo. Hanno infatti sperimentato consistenti esodi di popolazione, almeno dal secondo dopoguerra in poi, favoriti dalla ripresa delle emigrazioni internazionali, dall’intenso processo di industrializzazione dell’economia italiana, accompagnata dalla modernizzazione dell’agricoltura e dall’espansione dei centri urbani. Gli elementi di forte fragilità che caratterizzano le aree interne si possono ora rintracciare in ambiti territoriali più vasti, sino alla dimensione metropolitana. Questo comune destino non può certo indurre alla rassegnazione nelle aree interne, è semmai lo stimolo per accrescere l’impegno nell’attuazione di strategie e programmi in grado di arrestare l’emorragia demografica, espandere le attività economiche sia nel settore primario che in quello terziario, la conservazione del patrimonio culturale e la cura dell’ambiente. Il vero pericolo è nella poca consapevolezza che le istituzioni manifestano di avere della gravità del problema. Sono infatti necessari impegni di consistente portata finanziaria e una rapida attuazione delle iniziative. Come è noto la popolazione ha bisogno di tempi lunghi per dare i frutti degli stimoli che la sollecitano. In particolare, lo stimolo alla procreazione attraverso provvedimenti di natura finanziaria come l’assegno unico o il rafforzamento delle infrastrutture sociali come gli asili nido sono indispensabili ma insufficienti ad invertire il consistente processo di denatalità in atto: sono molto ridotte le coorti delle donne in età feconda e decisamente troppo basso il tasso di fecondità totale (1,24 per l’Italia e 1,11 per Avellino e Benevento) per poterlo innalzare in tempi accettabili al livello di sostituzione (2,1). Questa strada deve comunque essere percorsa fino in fondo, è necessario infatti ristabilire un equilibrio di lungo periodo. Nel breve-medio periodo la strategia possibile dovrebbe prevedere l’attrazione di nuovi abitanti da altri territori. Un obiettivo possibile da raggiungere facendo leva sulla realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie che riducano la perifericità di questi territori. Con riferimento alle aree interne della dorsale appenninica della Campania la costituenda linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari rappresenta lo strumento per avvicinare i territori e ridurre la loro marginalità e il loro isolamento. Si tratta di un asse trasversale di collegamento tra la più grande area metropolitana del Sud e la terza in Italia con un altrettanto importante città metropolitana come Bari, entrambe sedi di una Zona Economica Speciale realizzata allo scopo di accelerare lo sviluppo economico e favorire il processo di convergenza con il resto del Paese. Queste sono anche i vertici di un quadrilatero logistico che comprende anche Taranto e Gioia Tauro. Fig. 8. Quadrilatero logistico Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro Fonte: SVIMEZ

Le aree interne, vengono strutturalmente coinvolte dalla riorganizzazione dello spazio del Quadrilatero, diventando di fatto naturali beneficiarie di occasioni di sviluppo che si possono attivare in connessione alle molteplici forme di trasversalità ed intermodalità che il progetto promuove nel corridoio che unisce le ZES di Napoli e Bari, nell’ambito del previsto corridoio trasversale Tirreno-Adriatico. Le dodici stazioni della Napoli-Bari dislocate tra Irpinia, Sannio, Murge, funzionali alle ZES, si prestano in automatico alla strategia di rivitalizzare borghi e territori delle aree interne e a renderle organicamente complementari e funzionali attraverso la identificazione di aree Vaste, enclaves da organizzare in Filiere Territoriali Logistiche (FTL) che si aggiungono a quelle già identificate (nell’area Torrese in Campania, nella Valle del Crati in Calabria, nell’agro metapontino in Basilicata), con la prospettiva di favorire circuiti di sviluppo utili a contrastare il progredire della marginalità economica e il degrado demografico. FIG 9. Linea Alta Velocità Napoli Bari Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su varie fonti

Promuovere la trasversalità tirrenico-adriatica, di fatto finora inesistente, apre un ventaglio di rilevanti dinamiche di lungo periodo che vanno dall’avvicinamento tra i poli metropolitani fino alla prospettiva di fisiologica integrazione tra le due principali regioni del Mezzogiorno continentale con indubbi vantaggi per i territori più interni che possono beneficiare della diffusione ed espansione dello sviluppo economico della macroarea. La migliore connettività territoriale assicurata dalla line AC Napoli-Bari può costituire uno strumento per la mitigazione dei rischi ambientali con il decongestionamento territoriale. La gradazione del rischio vulcanico è acutissimo in Campania (Campi Flegrei e area vesuviana), dove è massima la potenziale intensità dei danni economici, sociali ed umani che incombono; e per fronteggiare i quali la assicurabilità dell'evento catastrofico a copertura di un impatto economico devastante è impossibile ad attuarsi se non prevedendo una mutualizzazione del rischio, da predisporre ovviamente ex ante a copertura di costi ingentissimi e prolungati nel tempo. Nel caso specifico la mutualizzazione è problema di rilevanza tale da richiedere una soluzione a scala di Unione Europea . Il rischio vulcanico può essere efficacemente mitigato solo diminuendo drasticamente la residenzialità nelle aree a ridosso del vulcanismo esplosivo. A tal fine, il costituendo corridoio AV/AC Napoli-Bari, oltre ai vantaggi di riconnessione delle aree interne già ricordati, offre una prospettiva importante di mitigazione progressiva dei rischi, se utilizzato per favorire il decongestionamento delle aree interessate, orientando lo sviluppo metropolitano di Napoli nella direttrice nord-orientale verso nuovi insediamenti o quelli dei borghi del Sannio e dell’Irpinia. Da rendere attrattivi -risultato che può fin d’ora essere messo in cantiere - trasferendovi opportunamente funzioni pubbliche e incentivando un riorientamento significativo di attività produttive private. Le aree interne presentano come più volte ricordato una significativa presenza di anziani e molto anziani come nel resto della regione, ma data la minore diffusione di strutture sanitarie dedicate, un ruolo importante nell’attività di cura è svolto dalle badanti in larga parte provenienti dall’estero. L’attivazione del servizio di alta velocità migliorerà come detto i collegamenti con i borghi riducendone la perifericità. Questo potrebbe costituire un incentivo per favorire i ricongiungimenti delle badanti con i familiari e nei luoghi di residenza si potrebbero così costituire nuovi nuclei familiari che rafforzerebbero la fragile struttura demografica e stimolerebbero la crescita delle attività produttive rivitalizzando la vita sociale e l’economia delle aree interne. Un modo relativamente semplice rapido ed efficace di ottenere quei risultati che il più delle volte si fatica a conseguire con complesse azioni programmatiche. Le aree interne sono luoghi significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali quali l’istruzione, la sanità e la mobilità, ma sono ricchi di un importante patrimonio culturale, ambientale e artistico. Luoghi dove è piacevole vivere se si è in condizione di poter gestire i propri tempi di lavoro e non essere vincolati alla presenza in specifici luoghi. Lo smart working, appunto, ha resistito al superamento della pandemia e sta affermandosi come un nuovo modo di lavorare. I borghi, in questo caso, possono rianimare la propria vita sociale e il proprio mercato attivando politiche che attraggano individui da luoghi congestionati e con elevati costi della vita. Si tratta ovviamente di un tassello di un mosaico di proposte e di iniziative che possono riavviare l’economia e la demografia dei luoghi esaltando le loro specificità in coerenza con l’assetto territoriale nel quale insistono. |